上の写::左 糠塚 中央 丸山塚 下の写真:木の生えていたところが大塚

真盛橋から河口へ200m下流、金剛川と真盛川に挟まれたところに、高さ2m・径36mの円墳があります。これが糠塚

糠塚から東南方向、真盛川の東100mのところにある径30mほどの円墳、墳丘は土取で破壊されています。これが丸山塚

県道を佐久米町の方に進み、九の字に折れるあたりの畑にあったのが大塚

この3基の古墳を総称して、佐久米古墳群と呼んでいます。

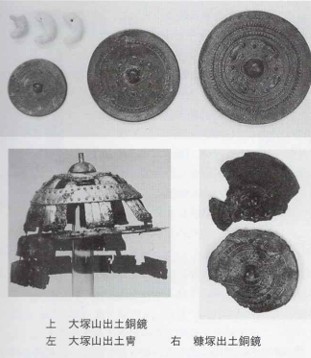

大塚古墳は、県道を造った際、土取りにより破壊されたもので、地積図から見ると、帆立貝式古墳であったと思われます。この古墳からは、金銅製の眉庇付冑や道鏡3面・武具片・勾玉が出土しています。現在、眉庇付冑はメトロポリタン美術館に収蔵されています。

松阪市には宝塚2号墳と岡本1号墳(高地蔵古墳)そして大塚と3基の帆立貝式古墳が確認されていて、5世紀後半に市域に3つの豪族が勢力をふるっていたことが予想されます。また、多気バイパスの工事に伴う発掘調査では、朝田寺南西300mの地点で弥生時代後期の環濠集落が見つかり、後期の弥生土器の他、銅鐸型土製品も出土しています。奈良時代から平安・鎌倉時代の井戸や室町時代の旧河道も見つかっており、この地に古くから人々が生活していたことが分かります。

朝田寺に平安期の仏像が多く残るのも、こうした背景があったからだと思うのです。